みなべ町の文化財

町の文化財

県指定文化財

有間皇子の結び松記念碑

斉明4年(658)、孝徳天皇の皇子 有間皇子が、蘇我赤兄の甘言で謀反の罪に問われ、斉明天皇と中大兄皇子の旅先の紀の湯(白浜湯崎温泉)に護送される途次、岩代で松の枝を引き結んで、

磐代の浜松が枝を引き結び

真幸くあらばまた還り見む

家にあらば笥に盛る飯を草枕

旅にしあれば椎の葉に盛る (万葉集)

と歌を詠み、岩代の神に自分の平安の無事を祈りました。

しかし、皇子は帰途、藤白坂でわずか19歳の若さで絞り首にされました。

岩代の地はその後、熊野街道の名所となり、皇子を偲んだ歌が150余の歌集に約200首収められています。

昭和33年4月に県指定史跡に指定されました。

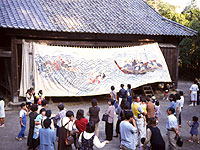

西岩代八幡神社の回舞台

西岩代八幡神社の回舞台(長床)は、県指定無形文化財の子踊りを祭礼の時に奉納する舞台であり、以前は青年たちや旅役者の芝居も上演する舞台でもありました。

桁行7間、梁間4間の大きな建造物で、明治15年に再建された県下最古の回舞台のある長床です。

平成5年4月に県指定民俗文化財に指定されました。

三鍋王子

熊野九十九王子社の一社です。

建仁元年(1201)、後鳥羽上皇が当社に参詣のみぎりには、絹6疋・綿150両・馬3疋を奉納したほどの大社で、明治10年に須賀神社に合祀されるまで南部三社の一つと称せられていました。(鹿島神社の本殿は三鍋王子社の本殿であったもので、18世紀中期の貴重な建造物です)

なお、当社の地下は弥生中期の遺跡であり、境内には鎌倉時代の板碑、小栗判官が水を飲んだという小栗井戸があり、約50メートル東方からは桃山時代の地鎮具が出土しています。

昭和33年に県指定重要文化財に指定されました。

岩代王子

岩代の地は、古く万葉時代から大宮人に知られ、この地を通る人々は岩代の神に敬虔な祈りを捧げました。

このようなことからか、岩代王子社は熊野九十九王子社のなかでも、最も早くから知られた有名な王子社です。

昭和33年4月に県指定史跡に指定されました。

千里王子

桓武天皇の廷暦年問(782~806)に鎮座したと伝えられ、熊野九十九王子の一社として栄えました。

古代から中世にかけて花山法皇、後鳥羽上皇など歴代上皇や貴族が、近世では紀伊藩主や田辺領主をはじめとした多くの人々が当社に参詣されています。

千里観音堂には、明治初年、神仏分離令によって、王子社の本地仏の如意輪観音と、小栗判官が如意輪観音に暴風雨の災難を救っていただいた御礼に奉納した馬頭観音が、分離し祀られています。

厄除け観音としても知られています。

現在の本殿は安永5年(1776)に再建されたもので、熊野九十九王子社の本殿の中でも、切目(きりめ)、三鍋(みなべ)王子社と共に古い建造物です。

昭和33年4月に県指定史跡に指定されました。

千里の浜

古代では、岩代から目津崎までの浜を岩代の浜・千里の浜と呼び、熊野詣の大宮人がはじめて海浜を通るところで、その喜びは大変なことだったと考えられます。

したがって、伊勢物語、枕草子、大鏡、新古今和歌集など多くの文献に千里の浜のことが記されています。

また、千里の浜はアカウミガメの産卵地としても名高く、毎年5月下旬~8月上旬にかけて、たくさんのアカウミガメが産卵のために上陸します。最近、全国的に上陸数が減少しており、千里の浜もその例にもれませんが、それでもその数は本州一を誇ります。

昭和39年7月に県指定名勝天然記念物に指定されました。

安養寺の板碑

板碑は鎌倉時代から桃山時代にかけてつくられた一種の石卒塔婆です。現在、安養寺には8基の板碑が置かれています。そのうち2基に「文永10年 (1273)」の銘文があり、また、高野山領南部荘関係文書の文永年間によく記されている南部荘地頭代である「沙弥蓮仏」の銘文もあることから、史実と一 致する県内最古の貴重な板碑であることは間違いありません。

昭和41年12月に県指定有形文化財に指定されました。

岩代の子踊り

10月「体育の日」の前日に行われる東岩代・西岩代の両八幡神社の秋祭りで、小学校6年生以下の児童の子踊りが行われます。

東岩代八 幡神社では、神をいさめの子踊り、手習いの子踊り、万歳踊り、奴房踊り、西岩代八幡神社では、千本桜、花桜、扇舞、黒髪の舞、奴房踊りが奉納されます。こ れらの踊りの起源はつまびらかではありませんが、慶長時代ごろには狂言などを奉納していたものが、元禄時代ごろ上方から芸能者を招き、今日の踊りを奉納す るようになったといわれます。

昭和52年5月に県指定無形文化財に指定されました。

丹河地蔵の銀杏

町内ただ一株の県指定天然記念物で、東岩代八幡神社のクスに次いで太い樹木です。

幹周は胸高で4.2メートル、高さ約25メートルに達し、現在も生育が盛んで、たくさんのギンナン(実)をつけます。

昭和49年12月に県指定名勝天然記念物に指定されました。

須賀神社

「ごりょうさん」と言われ親しまれている神社です。

この神社は町民にとって最もなじみの深い存在で、氏子たちは、赤ちゃんが生まれたり、家を改築したりすると、参拝しています。

特ににぎわいを見せるのが、お正月と秋祭りの時期。この時期は、毎年大勢の人でひしめき合います。

須賀神社は、京都祇園御霊(ごりょう)宮(現在の八坂神社)から勧請し平安時代(10世紀の後半)に創建されたといわれており、昔は「祇園御霊(ごりょう)宮」と称していました。そのためいまでも「御霊さん」と呼ばれて親しまれています。

社殿の造りは、一間社・隅木入・春日造りで、丹塗極彩色、檜皮葺。

現在の建物は、江戸時代(棟札から文政11(1828)年と思われる)に大修理されたものですが、古建造物があまり残っていない紀南地方では、これほど長い歴史を有する神社は非常に貴重な存在で、昭和43年6月、本殿3棟が県指定文化財に指定されました。

かつて南部郷15か村の氏神として栄え、現在も社殿や境内一帯に面影を残しています。

清川天宝神社 「名之内の獅子舞」

「名之内の獅子舞」は、毎年秋、清川天宝神社の祭礼に奉納され見事な舞いを披露します。

この獅子舞は、伊勢大神楽の系統を受け継ぐものとして県内では北限といわれています。明治以降、何度か消滅の危機を迎えましたが、地域の人々の熱意で復活しました。

笛・太鼓に合わせて、道中・幣の舞・乱獅子・剣の舞の四曲三舞を2人で舞う勇壮華麗な獅子舞です。

昭和51年3月に県指定無形民俗文化財に指定されました。

光明寺の六斎念仏

今から4~500年前、旅の六十六部が晩稲下の尾に滞留して土地の者に伝えたといわれています。

戦前は光明寺の盆の行事として有名でしたが、戦時中 一時中断、戦後、寺や保存会の人々の努力で復活し、現在も盆の8月14・15・23日には、保存会の人々によっておつとめがなされています。

曲は6曲あって、6個の鉦に合わせて高唱します。

一見和讃のようですが、声明的な色彩があり、その曲調は人の心を打つものがあります。

紀南における浄土の教えの隆盛を物語る仏教芸能の一つで、文化遺産としての価値も高いものといえます。

昭和44年4月に県指定無形民俗文化財に指定されました。

イスノキの純林

イスノキ(マンサク科)、別名ユスノキ・ヒョンノキは、暖地性の広葉常緑樹で、伊豆半島から沖縄までの太平洋岸に自生します。晩稲、小殿神社境内17aに約110本が群生し、太いものは幹回り約3mに達します。

自然林か植林かは不明ですが、イスノキ以外には、マキ、クス、スギがわずかにあるだけなので、自然林であろうと思われます。イスノキには虫瘻が多く、現 在までに7種ほど発見されていますが、そのうちイスタマフシ・イスエダタマフシの2種は、日本で最初にここで発見されました。

昭和33年4月に県指定天然記念物に指定されました。

紀州備長炭製炭技術

紀州炭の歴史は古いのですが、その名が天下に知られるようになったのは、無類の固さを持ち、高温で火持ちのよい、極めて良質の、ウバメガシから作っ た備長炭が出現してからです。江戸時代、紀州藩は財政収入を図るため、領内各地に仕入方を設け商品として流通を薦めました。以来、主に暖房用として日高、西牟婁など紀南の山村で焼かれてきました。

戦後、エネルギー改革の中で、生産も激減していましたが、近年、調理用、水質浄化、土壌改良剤等の新しい用途でその良さが見直され、明るい展望が開けてき ました。製炭の技術は、江戸期よりの伝統を受け継いだ古い手法を守っているので、熟練を要します。したがって、そうした技術者を育てること(後継者の育成)が、今後の大きな課題といえます。

昭和49年4月に県指定無形民俗文化財に指定されました。

町指定文化財

| 指定文化財名 | 出土地 | 所蔵 |

|---|---|---|

| 鹿島神社のヤマモモ | 埴田 鹿島神社 | |

| 東岩代八幡神社の大楠 | 東岩代 八幡神社 | |

| 如来型坐像 一躯 | 筋 超世寺 | |

| 梵鐘 一口 | 筋 超世寺 | |

| 毘沙門天立像 一躯 | 熊岡 道林寺 | |

| 誕生仏像 一躯 | 晩稲 光明寺 | |

| 菩薩形立像 一躯 | 晩稲 常楽観音堂 | |

| 薬師三尊立像 三躯 | 西本庄 奥谷薬師堂 | |

| 木造神馬 一躯 | 西本庄 須賀神社 | |

| 打製(刃部磨製)石斧 | 筋 前谷出土 | みなべ町教育委員会 |

| 大型三角石包丁 | 筋 青蓮谷出土 | みなべ町教育委員会 |

| 柱状片刃石斧 | 筋 青蓮谷出土 | みなべ町教育委員会 |

| 松喰鶴文鏡 | 筋 田文字出土 | みなべ町教育委員会 |

| 蔵骨器 | 筋 田文字出土 | みなべ町教育委員会 |

| 蔵骨器 | 西本庄 瓜谷出土 | みなべ町教育委員会 |

| 菊花双雀鏡 | 西本庄 | みなべ町教育委員会 |

| 経筒 | 熊岡 熊岡経塚出土 | みなべ町教育委員会 |

| 青白磁合子 | 熊岡 熊岡経塚出土 | みなべ町教育委員会 |

| 刀子 | 熊岡 熊岡経塚出土 | みなべ町教育委員会 |

お問い合わせ先

- 教育学習課

- 電話:0739-74-3134 FAX:0739-74-2418